「もっとちゃんと分析して」

「その分析、浅いんじゃない?」

仕事や学習の場で、私たちは当たり前のように「分析」という言葉に触れます。

しかし、いざ「分析とは何か?」と問われると、多くの人が口ごもってしまうのではないでしょうか。

かつての私もそうでした。

分析という言葉を、何か高尚で、一部の頭の良い人だけが持つ特殊スキルだと思い込んでいたのです。

だから「分析して」と言われるたびに途方に暮れ、「なんとなく」データを眺めては、浅い結論しか出せずにいました。

しかし、ある日、私は分析の本質が驚くほどシンプルなものであることに気づきました。

その瞬間から、私の仕事の質、そして世界の見え方そのものが劇的に変わったのです。

もしあなたが、私と同じように「分析」という言葉に苦手意識を持っているなら、ぜひこの先を読み進めてください。

これは、特別な才能の話ではありません。

今日から誰にでも実践できる、思考の技術の話です。

結論:分析とは「比較」することである

結論から言いましょう。

分析の本質とは、突き詰めれば「比較すること」に他なりません。

「え、それだけ?」と思うかもしれません。

そうです、それだけなのです。

私たちは、このあまりにもシンプルな原則を忘れ、分析という言葉を不必要に複雑で曖昧なものにしてしまっています。

考えてみてください。

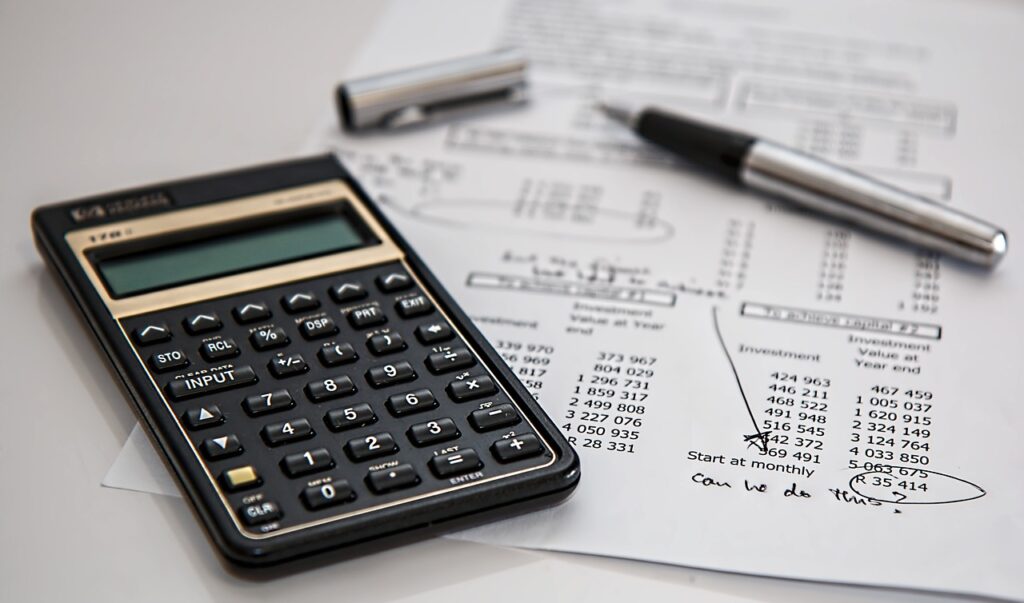

「今月の売上は100万円でした」という報告があります。

これは分析でしょうか?

いいえ、違います。

これは単なる「事実の確認」です。

ここから何の意味も、次のアクションも生まれません。

では、ここに「比較」という視点を持ち込んでみましょう。

- 先月の売上(90万円)と比較する

→ 「前月比10%増で、施策がうまく機能しているようだ」という評価が生まれます。 - 前年同月の売上(120万円)と比較する

→ 「前年比では未達。市場に何か変化があったのかもしれない」という仮説が生まれます。 - 目標売上(150万円)と比較する

→ 「目標に対し50万円の未達。大きな課題がある」という問題が明確になります。 - 競合A社の推定売上(80万円)と比較する

→ 「競合には勝っている。我々の戦略の優位性はここか」という立ち位置が見えてきます。

お気づきでしょうか。

同じ「売上100万円」という一つの事実でも、何と比較するかによって、その意味合いが全く変わってくるのです。

この「比較によって意味を浮き彫りにする作業」こそが、分析の正体なのです。

あなたの「分析」が浅い、ただ一つの理由

もし、あなたの分析が「浅い」と評価されるのであれば、その原因はほぼ間違いなくこれです。

比較対象が一つしかないか、そもそも比較をしていないから。

「日本の人口は減少している」と言うだけでは、ただの感想文です。

「フランスやドイツと比べて、日本の人口減少のスピードは速い。

その要因は…」と続けることで、初めて分析のスタートラインに立てます。

自己分析で「私にはコミュニケーション能力があります」と言うだけでは、何の証明にもなりません。

「入社当初の自分と比較して、会議で反対意見を論理的に述べられるようになった」あるいは「同僚のAさんと比較して、私は結論から話すのが苦手だ」とすることで、初めて自分の現在地が客観的に見えてくるのです。

分析とは、対象物単体では決して見えてこない「輪郭」や「意味」を、比較によってあぶり出す行為なのです。

「比較思考」を使いこなす3つのコツ

では、どうすればこの「比較」という武器を使いこなせるようになるのか。

ポイントは3つあります。

1. 「比較の軸」を明確にする

何と何を比べるかだけでなく、「どの観点で」比べるかを意識しましょう。

「価格」で比べるのか、「品質」で比べるのか、「時間」で比べるのか、「顧客満足度」で比べるのか。

軸が明確でなければ、比較はただの混乱を生むだけです。

2. 適切な「比較対象」を選ぶ

分析の目的によって、最適な比較対象は変わります。

- 成長を測りたいなら → 過去の自分、過去のデータ

- 立ち位置を知りたいなら → 他者、競合、業界平均

- 課題を見つけたいなら → 理想、目標、あるべき姿

目的とずれた比較をしても、有益な示唆は得られません。

3. 「差」が生まれた「なぜ?」を問う

比較によって明らかになった「差」。

分析はそこで終わりではありません。

むしろ、そこからが本番です。

「なぜ、前年より売上が落ちたのか?」

「なぜ、競合は我々より成長しているのか?」

「なぜ、目標とこれほどのギャップがあるのか?」

この「なぜ?」を繰り返すことで、問題の根本原因にたどり着き、具体的な解決策を見出すことができます。

比較は、思考を深めるための「最高の入り口」なのです。

世界は「比較」でできている

この「比較思考」は、株に限った話ではありません。

レストランを選ぶとき、私たちは無意識に「値段」「味」「雰囲気」を他の店と比較しています。

本を選ぶとき、「著者の信頼性」「レビュー」「内容の専門性」を他の本と比較しています。

キャリアを考えるとき、「やりがい」「給与」「将来性」を他の選択肢と比較しています。

私たちの思考や意思決定は、常に「比較」と共にあるのです。

だからこそ、この比較という行為を無意識から意識の領域に引き上げ、精度を高めることが、人生のあらゆる局面で強力な武器となります。

「分析」という言葉の呪縛から、もう解放されましょう。

あなたが次に取り組むべきは、複雑なフレームワークを学ぶことではありません。

「今、自分は何と何を、どの軸で比べているのだろう?」

ただ、そう自問すること。

そのシンプルな問いこそが、曖昧だった視界をクリアにし、あなたを凡庸な思考から脱却させる、最も確実な一歩となるはずです。